为深入挖掘壮族红色文化和民俗文化的美学思想,铸牢中华民族共同体意识,5月16日至18日在学校人文与教育学院覃守达教授带领下,10学生赴广西东兰县壮族地区开展调研,助力教育部课题 “岭南壮族传统美学思想研究”。

东兰县是壮族文化的重要发祥地之一,壮族红色文化与壮族民俗文化相互融合、相得益彰,为调研团队提供了丰富的研究素材。壮族红色文化是以壮族的好儿子、中国农民运动三大领袖之一——韦拔群的革命文化为核心,韦拔群被壮族群众亲切地称呼为“拔哥”,善于运用老百姓喜闻乐见的山歌形式开展革命思想宣传和组建革命队伍,创造出具有东兰民间特色的壮族红色文化,与东兰壮族传统文化紧密相融为一体。在东兰壮族传统文化中,蚂拐文化和铜鼓文化是核心;蚂拐文化是壮族独特的民俗文化,以蛙神崇拜为核心,包含丰富的民俗活动,如蚂拐祭祀仪式、蚂拐歌、蚂拐舞等。祭祀蚂拐必须有铜鼓,铜鼓历史源远流长。在原始社会,铜鼓作为壮族祖先——骆越人的重要乐器和礼器,其制作工艺精湛,音色独特,是骆越人及其后裔——壮族人的文化象征。狼兵拳作为东兰壮族传统武术,体现了壮族人民的尚武精神和自强不息的品质。此外,东兰壮族服饰、干栏建筑等民俗文化也各具特色。以上所有文化构成了东兰丰富多彩的壮族文化画卷,其中,民间艺术形式和内容也丰富多彩。

5月16日,调研团队来到东兰县狼兵精武馆,馆内陈列的兵器、和拳馆老师的讲解生动展现了狼兵拳的历史渊源和文化内涵。师生在馆长的指导下,体验了狼兵拳,感受了壮族传统武术的力度与美感,领悟到狼兵拳所蕴含的精武精神。

师生在狼兵精武馆训练古代壮族狼兵拳

调研团队在参观完狼兵精武馆后,来到了巴畴壮寨生态博物馆。该馆成立于 2024年6月,占地约 300㎡,由古朴的壮寨农家院落修缮而成,保留了原始壮寨的独特风格。馆内藏有许多件历史文物和老物件,涵盖衣食住行等多方面,展现了近代壮寨农耕文明的发展历程。同学们在这里仿佛穿越时空,每一件展品背后的故事都让他们着迷,深刻体会到了壮族文化的深厚底蕴。

5月17日上午,调研团队到达巴畴乡巴英村,开始调研壮族传统民俗文化,同时举行2025广州理工学院大学生巴畴壮族民俗文化美育节。节目正式演出开始之前,大家集中参观该村廖邓祠堂和蚂拐文化传承馆,蚂拐文化省级非遗代表性传承人廖克江向师生一行讲解了蚂拐文化的起源、发展及其在壮族生活中的重要地位等,与其师傅——廖熙福现场表演蚂拐歌,让师生零距离感受其演唱形式、歌词内容及文化内涵,感受到蚂拐文化对壮族人民精神世界的深远影响。

2025广州理工学院大学生巴英村蚂拐民俗文化美育节开幕现场

覃守达教授主持美育节开幕

在铜鼓展示中,同学们欣赏到精美的铜鼓纹饰。铜鼓制作工艺复杂,需经过选材、铸造、雕刻等多道工序。铜鼓常用于祭祀、庆典等重要场合,其声音洪亮,能传递信息、凝聚人心。

壮族的山歌、七弦琴、陀螺、狼兵拳等文化展示也让同学们眼前一亮。山歌是壮族人民表达情感的重要方式,歌词多为即兴创作,涵盖生活、爱情、劳作等内容;七弦琴音色悠扬婉转,是壮族民间流传的古老弹拨乐器;陀螺运动则展现了壮族人民的竞技精神和高超技艺。

美育节所有演职人员合影留念

美育节期间,调研团队分工采访了壮族蚂拐文化国家级非遗项目代表性传承人廖熙福和省级非遗代表性传承人廖克江、壮族七弦琴非遗项目代表性传承人韦选正、壮族陀螺非遗项目代表性传承人廖家登、壮族铜鼓非遗项目代表性传承人牙廷强、壮族筒噔非遗项目代表性传承人黄学军、狼兵拳非遗项目代表性传承人黎马力等非遗传承人,了解蚂拐、铜鼓、筒噔、七弦琴、陀螺、狼兵拳等文化的传承与发展现状。传承人详细介绍了铜鼓的制作工艺和使用场景,讲述了筒噔在壮族生活中的特殊用途,演示了七弦琴的弹奏技巧和经典曲目。同学们积极参与互动,亲身体验了铜鼓的敲击、筒噔的演奏、七弦琴的弹奏,感受了壮族文化的独特魅力。

在巴英村舞台上,调研团队与狼兵馆长一起展示了前一天学习的狼兵拳。同学们一招一式,有模有样,虽然动作略显生疏,但每一拳每一式都展现出他们对壮族武术的尊重与热爱。随后,覃守达教授和同学们还一起表演了壮家敬酒歌。在悠扬的歌声中,同学们用真挚的情感和质朴的唱腔,表达了对壮族人民的敬意和热爱,也展现了广州理工学院学子对民族文化的尊重与传承。

5月17日下午,调研团队怀着崇敬的心情前往韦拔群纪念馆。在纪念馆内,一幅幅珍贵的历史照片和一件件真实的历史文物,生动再现了韦拔群领导东兰人民开展革命斗争的光辉历程。这里不仅展示了韦拔群参与组织领导百色起义、创建右江革命根据地的英勇事迹,还陈列了他使用过的衣物、武器等物品,让调研团队成员仿佛穿越时空,回到那个风雨如磐的年代。同学们了解到韦拔群如何带领东兰人民奋起反抗,如何在艰难困苦中坚持革命斗争,他的革命事迹和崇高精神深深感染了在场的每一个人,大家对革命先烈的敬仰之情油然而生。

师生一行11人在革命领袖韦拔群塑像前合影留念

在纪念馆的红色山歌展示区,同学们收集了丰富的革命文化资料,包括红色山歌集、歌词手稿等。这些红色山歌记录了壮族人民在革命时期的斗争生活和精神风貌,歌词中充满了革命群众对革命的坚定信念和对美好生活的向往。同学们认真聆听传承人演唱红色山歌,学习其中蕴含的红色美学思想。红色山歌以其质朴的语言、激昂的旋律,成为了传播革命精神、凝聚群众力量的重要载体。

随后,调研团队前往韦拔群故居。故居位于武篆镇东里村东里屯,是一座典型的壮族传统民居建筑。师生怀着虔诚的心情祭拜了韦拔群的墓地,向这位伟大的革命先烈致以崇高的敬意。在故居内,大家参观了韦拔群生活起居的房间和开展革命活动的场所,通过墙上悬挂的历史图片和文字介绍,深入了解了韦拔群的成长经历和革命历程。这里的一切都见证了韦拔群为民族解放事业所做出的巨大贡献,也让同学们深刻感受到革命先烈为了理想信念不惜牺牲一切的崇高精神。

师生一行11人在革命领袖韦拔群故居合影留念

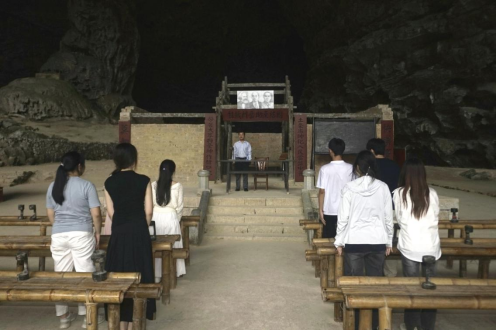

在列宁岩,调研团队驻足凝视,感受着岁月留下的革命印记。列宁岩曾是东兰县开展革命活动的重要场所,岩壁上留下的革命标语和壁画,虽然历经岁月沧桑,但依然清晰可见,彰显着那个时代的革命精神和革命初心。师生在这里仿佛看到了当年韦拔群等革命先烈们在列宁岩前召开群众大会、宣传革命思想的场景,深刻体会到了革命文化的深厚底蕴。

师生一行11人在列宁岩合影留念

师生一行11人在列宁岩内重温当年农民运动讲习情景

魁星楼,这座建于清代光绪三十三年(1907 年)的四层六角塔,是东兰县不可磨灭的红色印记。1929 年,邓小平、李明瑞、韦拔群等革命先辈曾在此商讨作战计划,研究制定革命战略。1930年春,红七军前委、东兰县维新政府在此办公,邓小平、张云逸等革命领导人在此开会、办公、住宿,研究部署军事行动。红七军政委邓小平等还在此编写教材、举办训练班、指导农民运动、组建医疗机构,为中国革命事业的发展作出了重要贡献。

同学们登上魁星楼,古朴的建筑风格、陈列的历史文物,仿佛在诉说着往昔的峥嵘岁月。大家深刻感受到了魁星楼所承载的厚重历史,体会到了革命先辈们在艰苦卓绝的环境中坚定不移的革命信念和不屈不挠的斗争精神。魁星楼历史价值与文化意义深深烙印在同学们心中,成为激励他们传承红色基因、赓续革命精神的生动教材。

师生一行11人在魁星楼合影留念

5月18日上午,调研团队踏上返程。此次调研成果丰硕,每位参与调研的同学各自拟定了相关的课题来研究并撰写成学术论文,如《东兰壮族铜鼓文化美学思想研究》《韦拔群革命文化美学思想研究》等,这些成果将成为教育部课题 “岭南壮族传统美学思想研究”的阶段性成果之一。

此次调研活动,让师生们深入领略了壮族文化的博大精深,激发了他们对民族文化的热爱与研究热情,更学会了学术研究的实证调查方法。未来,广州理工学院人文与教育学院将继续支持学生参与此类实践活动,推动学术探索,为传承和弘扬岭南壮族优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识贡献力量。

撰稿人:冼裕文,指导老师:覃守达